Aelius Equus fit venir trois mille travailleurs de Cyrodil et d'autres régions de Bordeciel. Cela pouvait paraître beaucoup, mais il était nécessaire de terminer au plus vite la construction. Ces ouvriers appartenaient à des corps de métiers aussi divers que des carriers (chargés de creuser les fondations), des forgerons ( qui faisaient les outils, jusqu'aux clous, nécessaires aux autres), des gâcheurs de mortiers, des maîtres maçons, des charpentiers et des terrassiers.

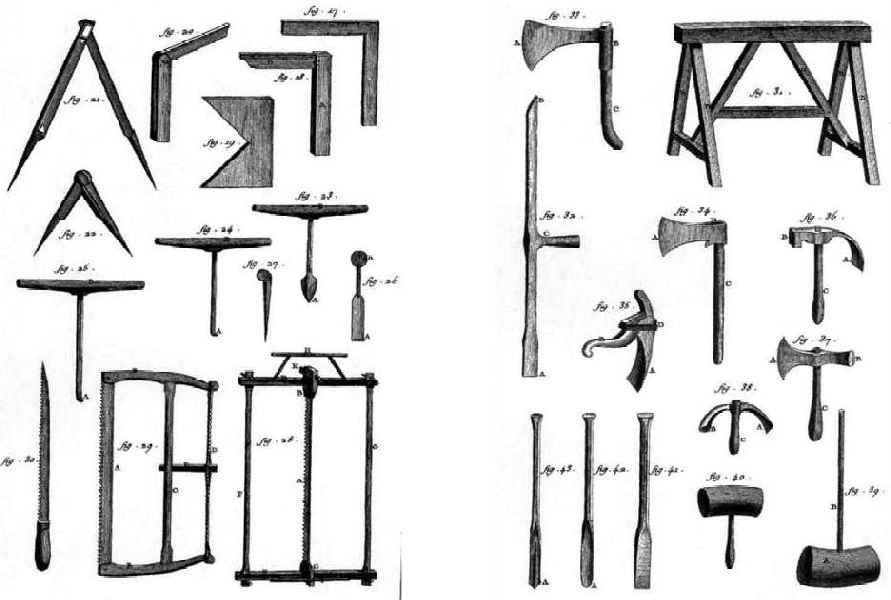

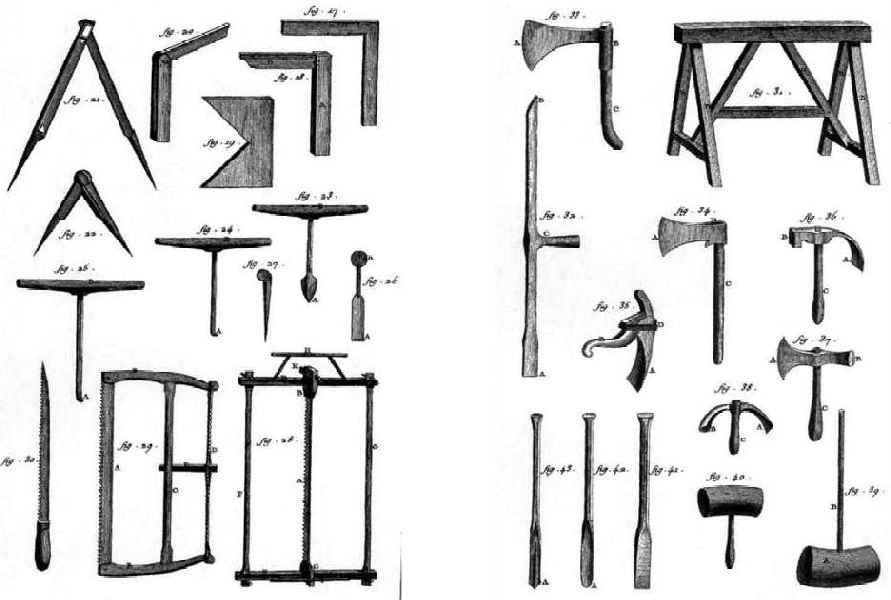

Outils de charpentiers.

En même temps que les ouvriers étaient choisis, on fit venir d'importantes quantités d'outils. La plupart étaient de fer.

Le véritable travail put alors commencer. Le château proprement dit était sur un promontoire de calcaire, assez robuste pour supporter son poids. Mais les murailles de la ville allaient être édifiées sur des terrains qui n'étaient pas tous rocheux. Les maîtres maçons proposaient donc de creuser des fondations là où le poids du rempart pouvait provoquer son affaissement.

Pendant ce temps, les carriers s'étaient attaqués à la base du promontoire qui allaient porter le château. Il fallait en effet le détacher du reste de la péninsule, pour assurer sa défense et donc creuser un profond fossé qui le séparerait de la ville.

Alors que maître Seranus s'occupait du chantier, Aelius Equus s'occupait d'une tache importante, le recensement de la population nordique qui allait dépendre de la ville. Il fallait savoir combien d'hommes valides vivaient ici et quel était leur fortune pour pouvoir les imposer au plus juste. Un impôt avait été levé en Cyrodil sur les ventes de bétail et de fourrage pour payer la construction du château. Mais une partie serait aussi payé par la population locale, tandis que le reste venait de la fortune d'Aelius Equus.

Lorsque, enfin, le seigneur Equus put revenir dans sa ville en construction. Il pût voir que les choses avaient bien avancés. En effet, un premier embryon de muraille se dressait déjà, là ou serait un jour la courtine et les remparts de la ville. Les carriers avaient été envoyés extraire du grés. des charrois l'amenaient ensuite à la ville.

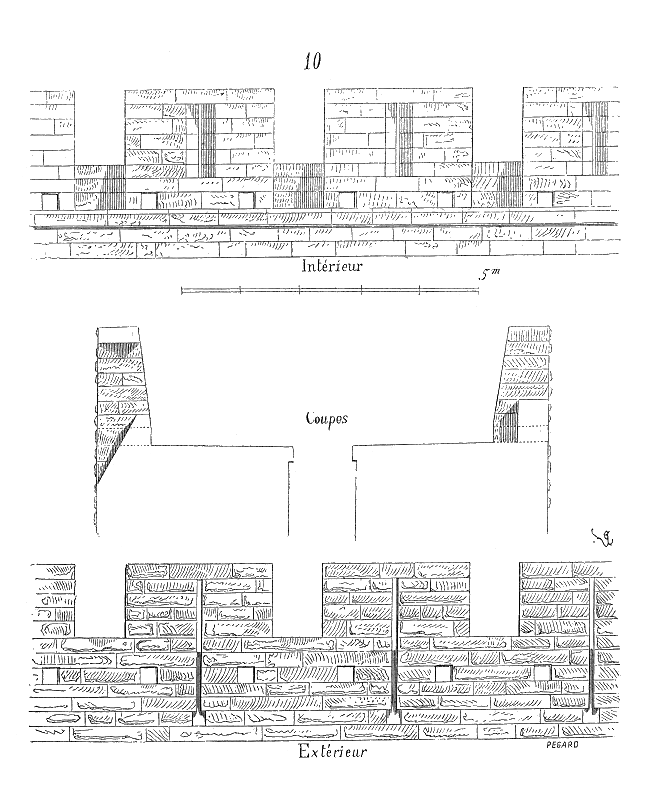

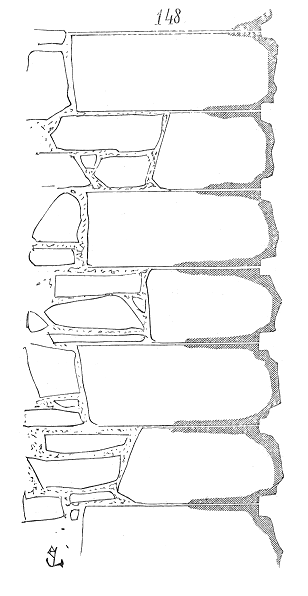

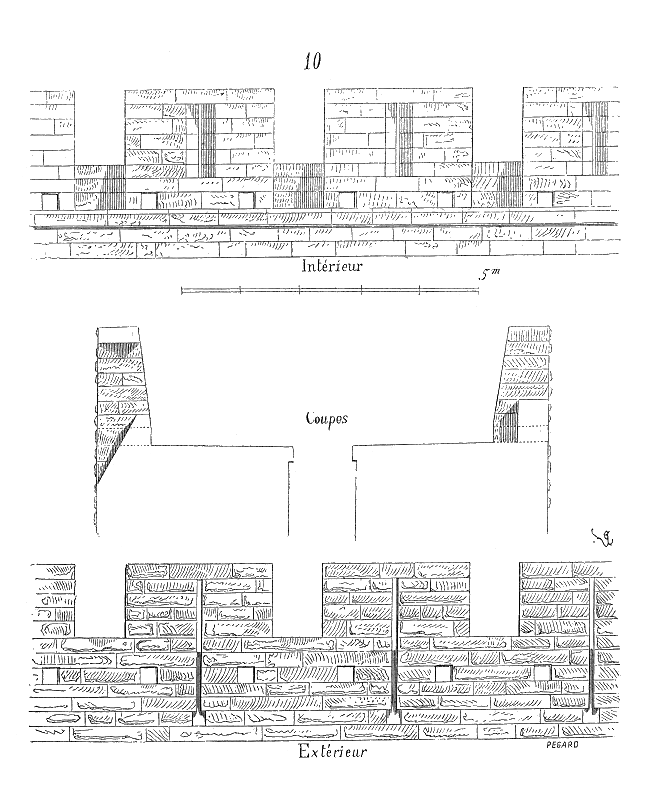

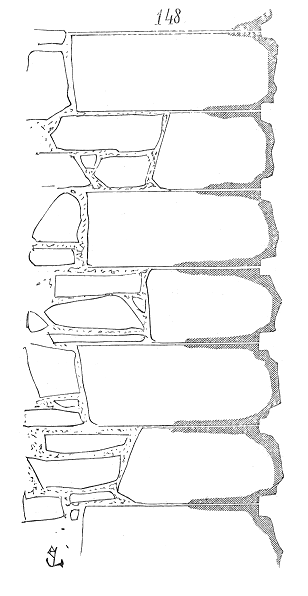

La méthode de construction était simple. On commençait par élever le parement extérieur et intérieur du mur. Soigneusement ajustées, les pierres étaient liées au mortier. Une fois que les deux murets parallèle s'étaient élevés d'un mètre on remplissait l'espace les séparant d'un blocage, c'est à dire un mélange de cailloux et de mortiers. Les maîtres maçons veillaient au fur et à mesure de l'élévation du rempart à la parfaite horizontalité du tout. Régulièrement, on intercalait une assise d'ardoise pour permettre de continuer l'élévation sur une assise bien droite.

On voit ici un schéma qui montre une coupe du parement extérieur et d'une partie du blocage. On voit bien la différence entre les deux constituant du mur.

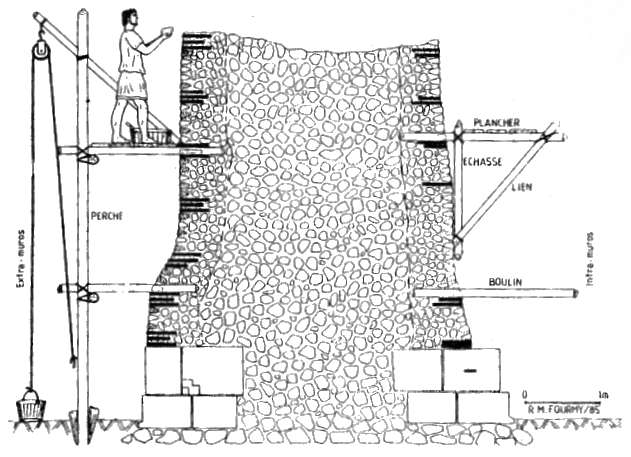

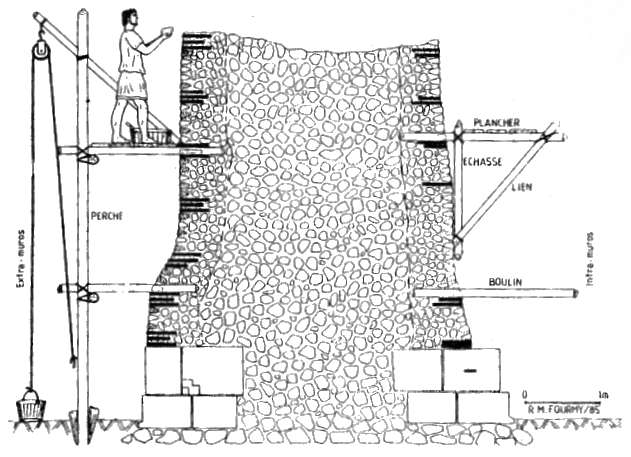

Une fois une certaine hauteur atteinte, il n'était plus possible de travailler sur le mur à hauteur du sol. Il fallu élever des échafaudages temporaires. La méthode de construction des forteresses étaient à cette époque très au point. Ainsi, on laissait à dessein des trous carrés dans le mur. Ces trous de boulins (c'est leur nom) sont assez faciles à repérer car ils sont alignés en oblique. Ils servaient à fixer des boulins (ou solives) qui - étayées par des poteaux- soutenaient les rampes employées par les ouvriers.

Une fois atteint le haut des murailles, on n'arrivait à la construction des créneaux. Il s'agissait d'une couronne de pierre qui alternait parties hautes (merlons) et parties basses (créneaux). Chaque merlon était doté d'une archère, mince fente verticale au travers de laquelle les légionnaires pouvaient tirer sur l'ennemi en étant à l'abri de toute riposte. Le rôle des créneaux était de permettre à un homme de jeter des pierres aux assaillants. En dessous des archères se trouvaient un trou carré, que l'on nommait trou de hourd. En temps de guerre, on renforçait les murailles par une galerie temporaire qui était supportée par des solives fixées dans ces trous. On verra son rôle ultérieurement...